电信网络诈骗持续高发的原因之一,是大量银行卡、电话卡被出租、出卖给嫌疑人用于电信网络诈骗,为此类犯罪提供了作案工具和转账桥梁,日渐紧缺的各类手机卡、银行卡和支付账号,甚至经营主体银行结算账户成了不法分子眼中的“香饽饽”。

记者了解到,为切实保护人民群众财产安全和合法权益,严厉打击防范开立、贩卖经营主体银行结算账户用于转移电信网络违法犯罪赃款行为,区行政审批局、区检察院协同发力,积极探索在市场准入环节对拟新入经营主体进行刑事法律风险告知,提示经营主体守法合规经营,识别防范法律风险,推动从源头上防控各类违法犯罪。

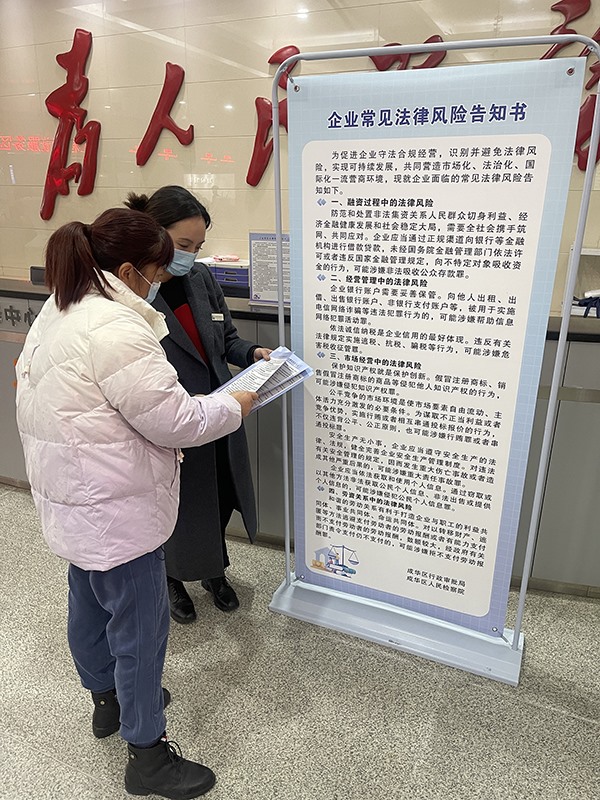

“您好,请您如实提供经办人及法定代表人身份证明文件,并如实填写手机号码等相关信息。”近日,李先生到区政务服务大厅办理商事登记审批业务时,区行政审批局工作人员告知了他相关风险和法律制度。“按照持续深化‘放管服’改革要求,在新入经营主体的登记过程中,我们会书面(电子)送达《告知书》,并由登记审批工作人员进行必要的释明提示。”据区行政审批局商事登记审批科科长杨军介绍,《告知书》不作为申报材料附加内容,不增加登记申请人额外负担,以事项最简、流程最优、成本最低、服务一流的成华“至简审批”方式,实现风险告知关口前移、告知对象“全覆盖”,有力推动涉经营主体违法犯罪由事后打击向事前警示防控转变。

“我们全面梳理了经营主体在设立登记、经营管理各环节常见易发的违法犯罪风险点,从融资、财税管理、市场经营等方面总结提炼可能涉及的非法集资、帮助信息网络犯罪等12类违法事项情形,明确相应不利法律后果,确保告知提示内容全面、通俗易懂。”据区检察院第三检察部主任万虹介绍,开户申请人和单位应妥善保管名下银行账户,若将企业银行结算账户出售、出租、出借,用于电信网络违法犯罪活动构成犯罪的,将依据《中华人民共和国刑法》追究其刑事责任。

据悉,接下来,区行政审批局、区检察院将持续发力,协同做好对新入经营主体进行刑事法律风险告知工作,有效提升电诈风险防范能力,牢牢守护人民群众的“钱袋子”,努力营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

文/毛艺宏 图由受访单位提供

© 成华区融媒体中心 《新成华》半月刊

© 成华区融媒体中心 《新成华》半月刊