如果用时下流行的词汇来形容成都东郊,那一定是“硬核”。上世纪50年代,我国开始执行“第一个五年计划”,在成都东郊,一大批国防军工企业如雨后春笋般地拔地而起。出于保密缘由,这些单位名称都用专用信箱编码代替,时代赋予的使命感和神秘感渐渐融合成为东郊独有的“硬核”气质。

其中,代号为106信箱的国营红光电子管厂(下简称“红光厂”)尤其引人注目,这里生产出了中国第一支黑白显像管和第一支投影显像管,曾经代表了成都工业的最高水平。从红光厂到如今的东郊记忆,这里见证了东郊工业快速崛起、铸就辉煌再到转型发展的整个历程。近日,记者采访了两位亲历这段历史的“老红光人”,听一听他们心中的“东郊记忆”。

克服艰苦条件 投身三线建设

1956年5月,18岁的杨春燕离开老家广汉,走进成都东郊广袤的田野,成为了红光厂的一名职工。红光厂是前苏联援建中国的156个重大项目之一,主要生产真空电子显示器件。杨春燕进厂时,厂房才开始修建,当时的情形他仍然历历在目。“一座座房基的四周搭起脚手架,吊车的钢铁吊臂在空中摇曳,装运红砖、水泥、钢筋的卡车在工地不断开进开出。”

出于保密考虑,同时也是为了避免柴火、蜂窝煤烟尘影响产品质量,按照要求,工厂的生活区与生产区域要保持一定距离,于是红光厂的宿舍区便修建在了如今的建设路“高地中心”处。每天清晨,工人们从建设路的住处向东步行20分钟左右,经过如今的SM广场,再走到厂区。“那个时候从建设路一直到厂区全是泥巴路,走下来晴天一身灰,雨天一身泥。”杨春燕回忆,最初职工们收入微薄,遇到下雨天大家都不舍得穿鞋,于是就把鞋脱了,走到工厂门前的水沟把脚洗一洗再穿上鞋进厂。

3年之后的7月,学习电子真空器件专业的江苏青年钱玉趾大学毕业后,踏上了成都的土地,来到了红光厂。作为主管技术员,钱玉趾领受的第一项任务是试制显像管的玻璃外壳,而那时主厂房还没有建起来,试制场所就设在厂区空地上搭建的临时车间里。

玻壳是显像管的主要部件,它直接影响到显像管的加工和质量。由于当时苏联的压机和模具都没有运到,钱玉趾要解决的首要难题便是改装设备、试制模具。“这就好比煮饭,煮饭需要锅,但是当时我们没有锅。”

为了寻找可供改制的机器,钱玉趾找遍了设备仓库,最终在观察和测量了多台废旧闲置的机器后,他选定了一台旧冲床。“试制玻壳是全新的技术,将旧冲床改成压机,谁也没做过。”从改装压机开始,对于钱玉趾和同事们来说,连续工作两天两夜是常有的事。“当时我满心装着玻壳,没有试制成功,怎么能安心睡觉?困得站不住了,就用包装坩埚的稻草铺在地上眯一会儿。”钱玉趾回忆,半夜12点的时候,工人们可以到食堂领一份加班饭菜,一般是萝卜、白菜。就这样,经过40多天的艰辛奋斗,随着旧冲床一点点改装成压机,试制玻壳总算成功完成了第一步,而更大的挑战还在后面。

“最艰难的还是玻壳的压制。由于国内外没有可以借鉴的样本,压力如山一样大。”钱玉趾回忆,压制玻璃的熔炉有1500度高温,里面装有熔融状态的玻璃液,一团火红。而熔炉边两米处便是压制机器,模具必须加温至800度以上,所以人站在炉台边马上就会大汗淋漓。“所有的操作工人都像关公一样满脸通红,每天全身衣服都被汗水浸湿,但是没有人叫苦。”

第一支显像管诞生 工厂迎来光辉岁月

1959年9月28日,钱玉趾清晰地记得这个时间。经过外形检验与应力测试,他们试制的3个玻壳被确认为合格品。来不及擦掉脸上的炉灰,钱玉趾用毛笔写下大红喜报,和操作工人一起,怀抱着玻壳向厂党委报喜。随后,这套具有里程碑意义的玻壳被送到由简陋仓库改建的装配车间,进行喷涂荧光粉和导电层、安装电子枪、封口排气等环节。

玻壳的突破为显像管后续工序创造了条件。1959年11月11日上午,红光厂装配车间试制出了合格的显像管,这是成都东郊生产的第一只黑白显像管,也是我国第一家电子束管工厂生产的第一只黑白显像管。“型号是35SX2B,对角线35厘米,荧屏呈曲面……”60年后,钱玉趾对这支显像管的细节仍然记忆犹新,“我总觉得,那亮晶晶的荧屏里,有我的一份汗水在闪光。”

黑白显像管试制成功,获得了苏联专家组的高度评价。当时显像管生产工艺极为复杂,工艺条件要求很高,在如此艰苦、简陋的条件下能试制出产品,专家们认为“简直不可思议”。胸怀建设强大祖国的雄心壮志,和钱玉趾一样的许许多多红光人突破技术难关创造“从无到有”的奇迹,他们也见证了红光厂从一个维修车间和一个库房发展成当时我国最大的显像管玻壳生产基地,赢得“北有首钢、南有红光”的美誉的整个过程。

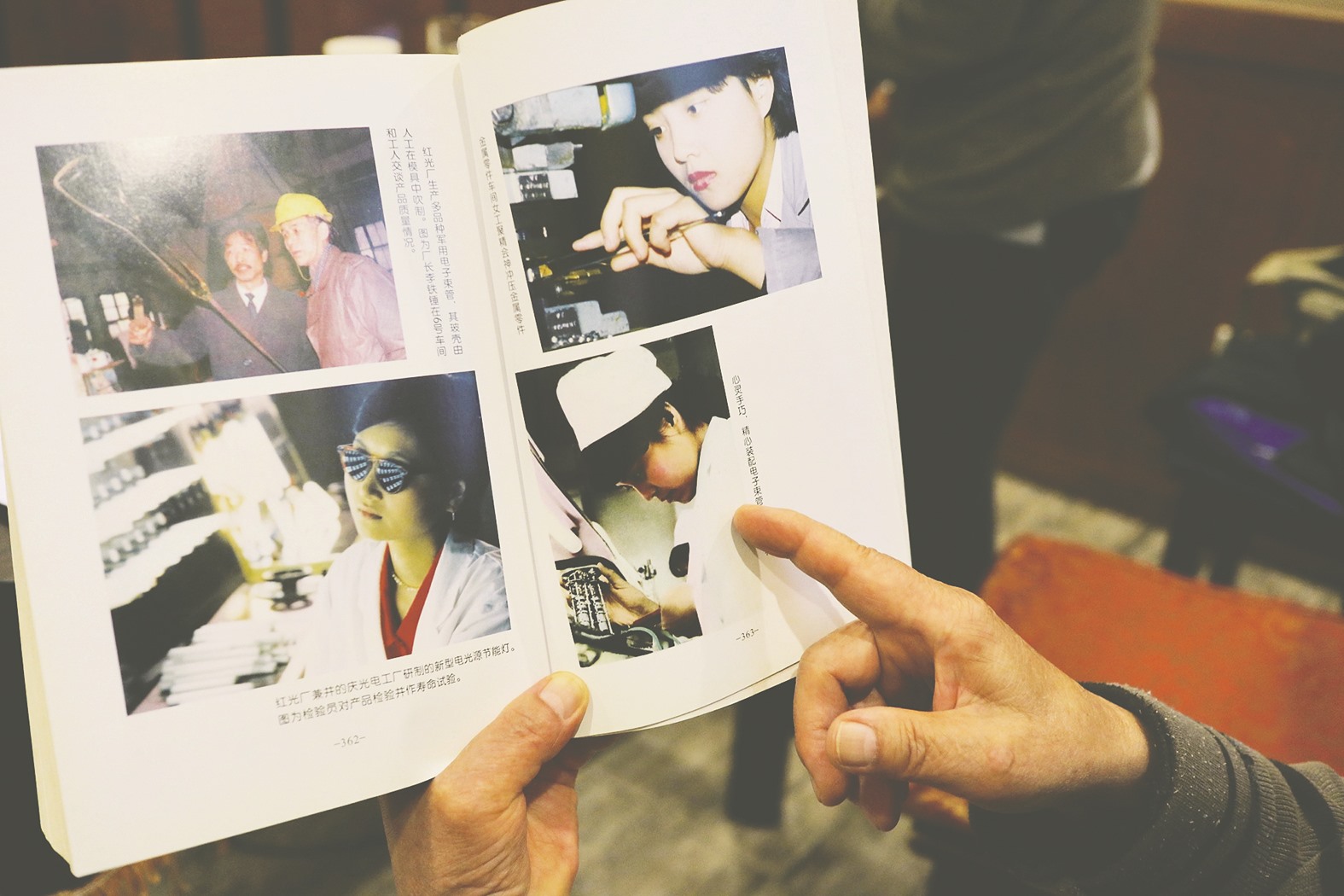

随着设备设施渐近成熟,红光厂先后建成彩色显像管玻壳生产线、电子枪生产线、电视机生产线,成为全国唯一能从玻壳到电视机一条龙生产的企业。20世纪80年代中期到90年代,红光厂的经济效益和社会效益在成都市都名列前茅,职工平均收入比兄弟厂都要高一些。在最鼎盛的20世纪90年代,红光厂拥有8000多名员工,年销售收入超过10亿元,实际利润2亿多元。

以红光厂为代表的东郊工业区蓬勃发展,职工宿舍区所处的建设路也从泥巴路变成了柏油马路,路边的排水沟变成了人行道,道路两旁栽上了高大的法国梧桐。为丰富职工生活,东郊工业企业还集资在建设路修建了沙河电影院,这在当时堪称豪华。每次放新电影的时候,不少人为了能买到一张票而绞尽脑汁,但是红光厂的职工却不急,因为厂里会给他们发票。“嫁人要嫁城东人,建设路上好安家。”杨春燕还记得,上世纪八十年代老成都人之中流行的这句话,很形象地诠释了当年成都东郊企业多么令人向往。

东郊华丽转身 留存美好记忆

改革开放后,伴随着经济体制转轨和产业结构调整,红光厂的发展渐入瓶颈,最终因为各种原因在时光里慢慢沉寂。令人庆幸的是,随着本世纪初成都“东调”战略工程实施,东郊老工业区破局重生。

2012年,东郊工业区内的企业完成整体搬迁,而红光厂作为见证成都发展的工业遗址得以完整保留,并被确定为文化创意产业园,即现在的东郊记忆。园区内保留了红光厂原有的建筑布局与风格,营造出怀旧和时尚兼容的艺术氛围:生产车间改造为影院和剧场、职工食堂变成餐厅、厂房化身为一个个艺术展示区、办公楼变为极具设计感的时尚建筑……而曾经的旧机床、玻壳半成品、废旧罐体、甚至管道等都成了道路旁的艺术装置。

“前苏联援建的办公楼、烟囱管道、桉树和梧桐,这是红光厂独有的东西。尽管它们现在已经变身,但其铮铮铁骨仍在;高烟囱、粗管道、红标语,这些存在感极强的物件也让人回忆起那个热火朝天的时代。”从1956年进厂到1998年退休,杨春燕一生最美好的年华都奉献给了红光厂。“我在这里工作、生活了大半生,从没想过这些老厂房还能变身为时尚的文化创意地。我曾经觉得自己老了,但东郊记忆的巨大变化让我深受感染,感觉自己又年轻了不少。”

钱玉趾也常常会和老友相约,来东郊记忆逛一逛、聚一聚。在他看来,红光厂从无到有、从艰难到辉煌、再到蝶变新生为如今的东郊记忆,起起伏伏半个多世纪,点点滴滴汇聚成了整个东郊工业的辉煌。那些影响了一座城的历史文明记忆,它们与时间同在,也与东郊同在。

今年7月,东郊记忆迎来了重大授牌时刻——这里被命名为“东郊记忆·成都国际时尚产业园”,未来将建设成为享誉全国、走向全球的国际时尚产业园区。对于东郊记忆的全新升级,两位老人都有相似的感受和表达。“我们感到非常欣喜,这彰显出东郊与时俱进、放飞梦想的活力。作为建设者和见证者,我们守护着东郊曾经的美好记忆,也祝愿它的未来越来越好。” 文图/王雅妮 部分图片由受访者提供

© 成华区融媒体中心 《新成华》半月刊

© 成华区融媒体中心 《新成华》半月刊